- Anni Arumsari Fitriany, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

- Nelly Florida Riama, Deputi Bidang Geofisika/Manajer Project INDFIN, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

* Corresponding author: Anni Arumsari Fitriany, anni.arumsari@bmkg.go.id

Abstrak

Project INDFIN, kerja sama antara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Finnish Meteorological Institute (FMI), merupakan proyek penguatan kapasitas kelembagaan berbasis sains, teknologi, dan kolaborasi internasional. Melalui pendanaan International Cooperation Instruments (ICI) Pemerintah Finlandia, proyek ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan teknis dan kelembagaan BMKG dalam tiga area utama: prakiraan cuaca berbasis model numerik/Numerical Weather Prediction (NWP), prakiraan kualitas udara menggunakan model SILAM, dan layanan cuaca penerbangan melalui sistem TAFOR digital. Salah satu pencapaian utama proyek ini adalah pengembangan dan pengoperasian model SILAM untuk memantau partikel halus (PM2.5 dan PM10), serta pelaksanaan PM2.5 Campaign sebagai bagian dari upaya penyediaan data akurat untuk mendukung kebijakan kualitas udara di Indonesia dan dunia. Di sektor meteorologi penerbangan, kegiatan penting lainnya adalah penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemeliharaan peralatan radar dan lidar, guna meningkatkan kapasitas jaringan observasi cuaca penerbangan nasional. Keseluruhan rangkaian kegiatan dalam project ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan layanan teknis, tetapi juga memperkuat SDM BMKG sebagai aktor socioenterpreneur, yaitu individu yang mampu menghadirkan solusi ilmiah yang berdampak sosial luas. Dengan pendekatan peer-to-peer cooperation antara utara dan selatan yang jarang terjadi, Project INDFIN menjadi contoh best practice pengembangan SDM publik yang visioner dan kolaboratif.

Kata Kunci

BMKG, FMI, INDFIN, socioenterpreneurship, NWP, SILAM, TAFOR, PM2.5 Campaign, SDM publik, Peer-to-Peer cooperation

Pendahuluan

Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan peningkatan risiko cuaca ekstrim, penguatan kapasitas institusi publik menjadi prioritas nasional. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memainkan peran vital dalam menyediakan informasi cuaca, iklim, dan kualitas udara yang akurat untuk mendukung keselamatan, ketahanan, dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Namun, transformasi kelembagaan tidak akan berjalan efektif tanpa disertai peningkatan kualitas dan orientasi sosial sumber daya manusianya (Moore, 1995; OECD, 2017).

Project INDFIN hadir sebagai bentuk kerja sama internasional yang inovatif antara BMKG dan Finnish Meteorological Institute (FMI), dengan dukungan pendanaan dari International Cooperation Instruments (ICI) Pemerintah Finlandia. Proyek ini bertujuan tidak hanya untuk peningkatan teknologi, tetapi juga untuk membangun ekosistem pembelajaran, pertukaran pengetahuan, dan pembentukan SDM BMKG yang berjiwa socioenterpreneur, yaitu individu yang mampu menciptakan dampak sosial melalui solusi berbasis data dan kolaborasi (Leadbeater, 2007; Westley et al., 2014).

Socioenterpreneurship di sektor publik tidak hanya terbatas pada penciptaan nilai ekonomi, tetapi lebih pada peningkatan kapasitas untuk menyelesaikan masalah sosial dengan pendekatan inovatif, kolaboratif, dan berkelanjutan (Dees, 2001; Leadbeater, 2007). Dalam konteks BMKG, hal ini bermakna menjadikan layanan meteorologi dan klimatologi sebagai solusi publik yang tidak hanya berbasis data, tetapi juga berdampak sosial luas. Project INDFIN membagi intervensinya dalam tiga pilar utama, yaitu prakiraan cuaca, kualitas udara, dan cuaca penerbangan, yang semuanya menjadi lahan pengembangan agent of change di dalam BMKG. Ketiganya dirancang bukan hanya untuk meningkatkan akurasi informasi, melainkan untuk menghadirkan manfaat konkrit bagi publik, dari keselamatan transportasi udara, kualitas udara kota, hingga ketahanan pangan dan pengurangan risiko bencana. Di balik itu, aktor utamanya adalah SDM BMKG yang diberdayakan melalui pelatihan, kunjungan studi, bimbingan teknis, dan forum pertukaran pengetahuan. Proyek ini dapat mentransformasi BMKG menjadi pusat inovasi sosial berbasis data dan sains.

Pembahasan

1. Penguatan Layanan Publik BMKG melalui Tiga Pilar Strategis

A. Peningkatan Prakiraan Cuaca dengan Pendekatan Lokal-Spesifik

Fokus pertama dari Project INDFIN adalah peningkatan kapasitas prakiraan cuaca melalui penguatan Numerical Weather Prediction (NWP). Teknologi ini memperkuat akurasi informasi prakiraan cuaca yang diperlukan oleh berbagai sektor strategis seperti transportasi, pertambangan, energi, pertanian, pariwisata, logistik, dan penanggulangan bencana. Peran SDM dalam mentransformasi data menjadi informasi yang actionable menjadikan mereka bukan hanya sekedar analis, melainkan juga sebagai penghubung atau social intermediary antara sains dan masyarakat (Mulgan, 2006).

Melalui pelatihan teknis dan studi banding ke FMI, SDM BMKG mengembangkan kompetensi untuk menghasilkan prakiraan dengan resolusi lebih tinggi yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna (user-customized forecast). Hal ini selaras dengan pendekatan user-centered innovation dan prinsip value co-creation dalam sektor publik yang dikembangkan dalam sistem pelayanan publik yang adaptif. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tersebut membekali SDM BMKG dengan pemahaman teknis dan soft-skills komunikasi data yang lebih humanistik (Von Hippel, 2005; Albury, 2005; Christensen et al., 2018).

Prakiraan yang lebih akurat dan lokal, jika dikomunikasikan dengan baik, dapat mencegah kerugian ekonomi dan menyelamatkan nyawa dalam situasi ekstrem. Dalam kerangka socioenterpreneurship, hal ini mencerminkan outcome-based service orientation di mana pelayanan publik diukur dari dampaknya terhadap kesejahteraan sosial (Moore, 1995).

B. Pengembangan Model Sistem Kualitas Udara SILAM dan PM2.5 Campaign

Fokus kedua dari Project INDFIN adalah peningkatan kapasitas dalam memodelkan dan menyajikan prakiraan kualitas udara di Indonesia melalui pengembangan model SILAM (System for Integrated Modelling of Atmospheric Composition) untuk wilayah Indonesia. Kegiatan ini merupakan langkah maju yang sangat krusial, mengingat buruknya kualitas udara kini menjadi masalah lintas sektoral, yang menyentuh aspek kesehatan, pendidikan, produktivitas ekonomi, hingga keadilan lingkungan. Di tengah meningkatnya kesadaran akan dampak polusi udara terhadap kesehatan, penguasaan SDM BMKG atas sistem ini memiliki signifikansi sosial tinggi. Pengetahuan yang sebelumnya bersifat teknokratik kini dialihfungsi menjadi alat advokasi masyarakat melalui data yang mudah dipahami dan diakses (Bessant & Tidd, 2007).

Model SILAM meningkatkan kemampuan BMKG untuk dapat menyajikan prakiraan partikel PM2.5 dan PM10 secara operasional. Proyeksi ini memberi dasar bagi para pemangku kepentingan, diantaranya kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengambil keputusan, misalnya dalam penetapan hari bebas kendaraan atau kebijakan pembelajaran jarak jauh saat kualitas udara buruk. Hal ini merupakan salah satu contoh penerapan dari science-based governance (Jasanoff, 2004).

SDM BMKG tidak hanya dilatih untuk menjalankan model SILAM, tetapi juga berperan dalam mensosialisasikan dan mengintegrasikan produk ini dalam forum multipihak. Hal ini ditunjukkan dalam pelaksanaan Stakeholder Meeting pada Oktober 2024, yang melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Melalui diskusi ini, SDM BMKG melakukan perannya sebagai jembatan komunikasi antara teknologi dan kebutuhan masyarakat (Jasanoff, 2004).

Sebagai bagian dari proyek, juga dilakukan kampanye PM2.5 di berbagai wilayah Indonesia, di mana SDM BMKG berkolaborasi dengan FMI untuk mengukur dan menganalisis data kualitas udara secara komprehensif. Hasil dari kampanye ini disiapkan untuk diseminasi kepada para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan seperti Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi dan KLHK, sejalan dengan prinsip evidence-based policy making (Ansell & Gash, 2008; UNEP, 2019).

Kegiatan Online Group Discussion (OGD) yang membahas pemanfaatan data satelit untuk pemantauan kualitas udara yang terbuka di kanal YouTube BMKG merupakan manifestasi dari open knowledge sharing, dan selaras dengan prinsip demokratizing innovation atau value co-creation dalam sektor publik yang dikembangkan dalam sistem pelayanan publik adaptif dan knowledge diffusion yang mendasari keberhasilan inovasi sosial atau user-centered innovation. (Von Hippel, 2005; Albury, 2005). Dalam kerangka socioenterpreneurship, hal ini menunjukkan bahwa SDM BMKG telah menjadi fasilitator pengetahuan yang berorientasi pada perlindungan kelompok rentan, terutama anak-anak dan lansia, yang paling terdampak polusi udara (WHO, 2018).

C. Sistem TAFOR Digital sebagai Lompatan dalam Layanan Meteorologi Penerbangan

Fokus ketiga dari Project INDFIN adalah Cuaca penerbangan yang menekankan pada keamanan dan keberlanjutan transportasi udara. Prakiraan penerbangan yang akurat, seperti TAF dan SIGMET, memiliki korelasi langsung dengan keselamatan penumpang dan efisiensi operasional penerbangan. Dalam perspektif socioenterpreneurship, prakiraan cuaca penerbangan adalah layanan yang secara implisit meminimalkan risiko sosial-ekonomi dan memfasilitasi konektivitas antarwilayah. Ketika SDM BMKG dapat berdialog dengan operator penerbangan dalam bahasa data dan keselamatan, mereka bertransformasi menjadi public innovators (Moore & Hartley, 2008).

Dalam project ini, SDM BMKG dilatih untuk memanfaatkan radar dan lidar dalam prakiraan cuaca penerbangan dan cuaca bandara, serta mengembangkan SOP pemeliharaan alat, yang menjadi salah satu langkah penting dalam mewujudkan resilience infrastructure (UNDRR, 2020). Selain itu, sebagai salah satu perwujudan dari public service innovation di bidang cuaca penerbangan berbasis teknologi, dalam project ini juga dilakukan pengembangan sistem TAFOR digital, yang merupakan sistem berbasis web untuk mempermudah user dalam mengakses prakiraan cuaca bandara untuk mendukung operasional layanan meteorologi penerbangan di Indonesia. Sistem ini dikembangkan oleh expert BMKG dan FMI secara kolaboratif dalam semangat user-driven service design (Borins, 2001; Lember et al., 2019).

2. Pembentukan Ekosistem Pembelajar dan Agen Perubahan

Salah satu pencapaian besar Project INDFIN adalah terbentuknya budaya peer-learning dan pelatihan berkelanjutan. Model pelatihan Train the Trainer, diseminasi melalui kanal YouTube, dan kegiatan Online Group Discussion (OGD) yang dilaksanakan di bawah project ini memungkinkan pengetahuan teknis yang diperoleh dari luar negeri direplikasi secara luas ke unit kerja lain di lingkungan BMKG bahkan ke negara lain di dunia. Pegawai BMKG tidak hanya menjadi penerima pelatihan, tetapi juga fasilitator, mentor, dan innovator. Hal ini mendukung prinsip knowledge replication dalam pengembangan kapasitas organisasi publik yang dapat memperkuat model organisasi BMKG sebagai learning institution (Nonaka & Takeuchi, 1995; OECD, 2020). Hal ini sangat penting untuk memastikan kapasitas sumber daya manusia BMKG terus meningkat seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Praktik ini juga mendukung lahirnya changemaker ecosystem, di mana SDM BMKG tidak hanya dilatih untuk menjadi bisa, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menciptakan perubahan (Ashoka, 2013). Mereka dilatih untuk dapat menjembatani teknologi dengan kebutuhan sosial, berkomunikasi lintas sektor, dan aktif membangun kemitraan, diantaranya dengan kementerian/lembaga, LSM, dan pemerintah daerah.

Lebih jauh lagi, penguatan ekosistem pembelajaran ini juga memperkokoh posisi BMKG sebagai salah satu pusat pelatihan regional dan global, dimana BMKG merupakan salah satu Regional Training Center of WMO, Virtual Laboratory Center of Excellence for Education and Training in Satellite Meteorology of WMO, dan Specialized Training Center of Ocean Teacher Global Academy (OTGA) IOC UNESCO. Status ini memperlihatkan kepercayaan internasional terhadap kapasitas SDM BMKG, serta mempertegas bahwa investasi dalam pengembangan SDM melalui Project INDFIN turut mendukung peran global Indonesia dalam diplomasi ilmu kebumian dan iklim.

3. Peer-to-Peer Cooperation Utara-Selatan sebagai Best Practice Global yang Langka

Salah satu kekuatan Project INDFIN adalah model Peer-to-Peer Cooperation antara BMKG dan FMI yang merupakan bentuk kerja sama utara-selatan yang sangat jarang ditemukan. Kedua institusi berbagi peran secara sejajar, bukan hanya transfer teknologi, tetapi pertukaran pengetahuan dua arah yang setara dan saling memperkuat (Mulgan, 2006; Kania et al., 2019). BMKG tidak hanya belajar dari FMI, tetapi juga memberikan umpan balik dan kontribusi metodologi yang relevan dengan konteks tropis. Salah satu contohnya adalah dalam peningkatan akurasi model kualitas udara SILAM di wilayah tropis. Model kerja sama ini menjadi contoh best practice global dalam kerja sama Utara-Selatan berbasis dampak dan keberlanjutan (Ashoka, 2013).

Penutup

Project INDFIN telah mentransformasi pengembangan kapasitas SDM BMKG dari pendekatan teknis menjadi pendekatan socioenterpreneurial. Melalui proyek ini, SDM BMKG dilatih untuk tidak hanya lebih cakap secara teknis, tetapi juga lebih berorientasi sosial, mampu berkolaborasi lintas sektor, dan menciptakan nilai tambah layanan yang berdampak nyata (Moore & Hartley, 2008; Westley et al., 2017).

Keberhasilan dalam pengembangan TAFOR digital, pengembangan model kualitas udara SILAM, kampanye PM2.5, serta replikasi pelatihan menunjukkan bahwa SDM BMKG telah menjadi aktor perubahan. Dengan kolaborasi Peer-to-Peer bersama FMI, BMKG bukan hanya memperkuat dirinya, tetapi juga memberikan inspirasi kepada lembaga lain di dalam dan luar negeri.

Project INDFIN telah menjadi tonggak penting dalam perjalanan BMKG menuju organisasi publik yang tidak hanya adaptif secara teknologi, tetapi juga inklusif secara sosial. Dalam kerangka socioenterpreneurship, SDM BMKG merupakan aktor kunci dalam menjembatani sains dan masyarakat, mengubah data menjadi dampak, dan membawa institusi negara menjadi bagian dari solusi sosial berbasis inovasi. Melalui penguatan SDM dalam rangkaian kegiatan project ini, BMKG menciptakan nilai sosial melalui layanan yang semakin relevan, tanggap, dan berkelanjutan di tingkat nasional dan dunia.

Daftar Pustaka

- Albury, D. (2005). Fostering innovation in public services. Public Services Productivity Panel.

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032.

- Ashoka. (2013). The changemaker index. Ashoka Foundation.

- Bessant, J., & Tidd, J. (2007). Innovation and entrepreneurship (2nd ed.). Wiley.

- Borins, S. (2001). Encouraging innovation in the public sector. Journal of Intellectual Capital, 2(3), 310–319. https://doi.org/10.1108/14691930110400128.

- Christensen, C. M., Raynor, M. E., & McDonald, R. (2018). What is disruptive innovation? Harvard Business Review, 93(12), 44–53.

- Dees, J. G. (2001). The meaning of social entrepreneurship. Center for the Advancement of Social Entrepreneurship. https://doi.org/10.2139/ssrn.2361883.

- Jasanoff, S. (2004). States of knowledge: The co-production of science and social order. Routledge.

- Kania, J., Kramer, M., & Senge, P. (2019). The water of systems change. FSG. https://www.fsg.org/publications/water_of_systems_change.

- Lember, V., Brandsen, T., & Tõnurist, P. (2019). The potential impacts of digital technologies on co-production and co-creation. Public Management Review, 21(11), 1665–1686. https://doi.org/10.1080/14719037.2019.1619807.

- Leadbeater, C. (2007). Social enterprise and social innovation: Strategies for the next ten years. UK Cabinet Office.

- Moore, M. H. (1995). Creating public value: Strategic management in government. Harvard University Press.

- Moore, M., & Hartley, J. (2008). Innovations in governance. Public Management Review, 10(1), 3–20. https://doi.org/10.1080/14719030701763161.

- Mulgan, G. (2006). The process of social innovation. Innovations: Technology, Governance, Globalization, 1(2), 145–162. https://doi.org/10.1162/itgg.2006.1.2.145.

- Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation. Oxford University Press.

- OECD. (2017). Systems approaches to public sector challenges: Working with change. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264279865-en.

- OECD. (2020). Public service leadership and capability: New futures for public service leadership. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/25125323.

- UNDRR. (2020). Words into Action: Developing National Disaster Risk Reduction Strategies.

- UNEP. (2019). Air Pollution in Asia and the Pacific: Science-based Solutions. United Nations Environment Programme. https://www.ccacoalition.org/en/resources/science-based-solutions-air-pollution-asia-and-pacific.

- Von Hippel, E. (2005). Democratizing innovation. MIT Press.

- Westley, F., McGowan, K., & Tjörnbo, O. (2017). The evolution of social innovation: Building resilience through transitions. Edward Elgar Publishing.

- Westley, F., Patton, M. Q., & Zimmerman, B. (2014). Getting to maybe: How the world is changed. Vintage Canada.

- WHO. (2018). Air Pollution and Child Health: Prescribing Clean Air. Geneva: World Health Organization.

Dokumentasi Kegiatan

Gambar 1. Kick-off Meeting Project INDFIN, Kantor Pusat BMKG, Jakarta, Indonesia, 14 Februari 2023

Gambar 2. Pertemuan High Level Misson Project INDFIN antara BMKG-FMI, Helsinki, Finlandia, 17-20 Juni 2024

Gambar 3. INDFIN Training on NWP Development, Helsinki, Finlandia, 5-15 Februari 2024

Gambar 4. Study visit BMKG to FMI to work on setting up the SILAM forecast at BMKG, Helsinki, Finlandia, 2-10 Mei 2024

Gambar 5. Study visit BMKG to FMI to work on the improvement of the air quality network yang dilaksanakan di kantor pusat FMI di Helsinki, Filandia, pada tanggal 3-7 Juni 2024

Gambar 6. INDFIN Training – Radar and Lidar Ceilometer Interpretation, Jakarta, Indonesia, 15-25 Januari 2024

Gambar 7. INDFIN Training – Radar and Ceilometer Lidar Maintenance and Development of Radar and Ceilometer Lidar Maintenance SOP in BMKG, Kantor Pusat dan Stamet Soetta serta Stamet Curug, Indonesia, 15-25 Januari 2024

Gambar 8. Sharing Session Pengetahuan yang diperoleh dalam Project INDFIN melalui Online Group Discussion (OGD) BMKG

Gambar 9. Rencana Tampilan website prakiraan kualitas udara BMKG yang dibangun menggunakan model SILAM

Gambar 10. Rencana Tampilan Sistem Layanan TAFOR Digital BMKG

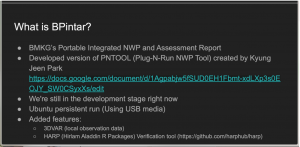

Gambar 11. Tampilan BPintar BMKG

Gambar 12. Publikasi terkait Project INDFIN pada publikasi “70 Years of Diplomatic Relations” yang telah diterbitkan oleh Kedutaan Besar Finlandia di Jakarta

Gambar 13. Publikasi kegiatan Proyek INDFIN di Konferensi European Meteorological Society (EMS) pada tahun 2024

Gambar 14. Tampilan Publikasi terkait Project INDFIN pada publikasi EU-Indonesia Cooperation 2024-2025